Puteri Soraya Mansur*

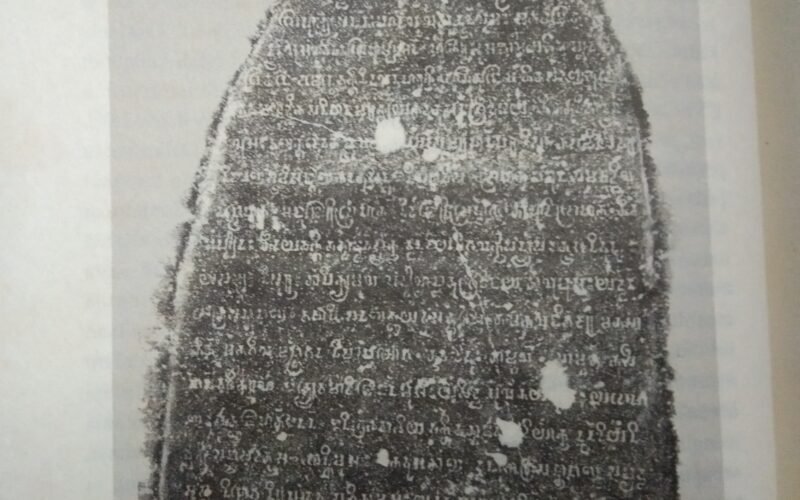

Prasasti masa kerajaan Hindu-Buddha di Jambi tak banyak ditemukan. Bahkan hanya ada satu-satunya prasasti bertuliskan huruf Sanskerta dengan narasi panjang yang ditemukan yaitu prasasti Karang Brahi. Ia pertama kali ditemukan oleh L. Berkhout, kontrolir Bangko, pada 1904.

Karang Brahi terletak di udik Sungai Merangin yang dari selatan bermuara di Sungai Batanghari. Prasasti ini tingginya 78 cm dan lebarnya 62 cm. Menurut keterangan O.L. Helfrich, mantan Residen Jambi, yang dikutip oleh N.J. Krom, letaknya di kaki tangga masjid dan para pengunjung menggunakannya sebagai ubin tempat mencuci kaki.

Kebiasaan masyarakat di sekitar tempat bersemayam batu tulis itu mengakibatkan tulisan yang terukir menjadi aus. Karenanya, pada bulan Februari 1906, Residen Palembang, van Rijn van Alkemade, membuat cetakan kertas dari prasasti itu dan mengirimkannya kepada Kern yang menyatakan bahwa tulisannya tidak terbaca. Namun, aksaranya diakui sejenis dengan aksara prasasti Canggal yang berangka tahun 732 M. Ia juga menyatakan bahwa dokumen tertua yang pernah ditemukan di Sumatera itu kemungkinan besar sezaman dengan prasasti Kota Kapur.

Menurut George Cœdès, prasasti Karang Brahi terlupakan sampai tahun 1920, yaitu ketika Krom menyebutnya dalam salah satu catatannya tentang epigrafi. Ia menyatakan bahwa prasasti itu, kecuali bagian akhir, sama dengan prasasti yang ditemukan di Kota Kapur (Batam) yang diterbitkan oleh Kern pada tahun 1912. Ia tak menganggap perlu menyertakan transkripsi, tetapi mencatat tentang pembagian keenam belas baris prasasti itu, serta memberikan varian-variannya dibandingkan dengan prasasti Kota Kapur.

Prasasti Kota Kapur lebih jelas ukiran tulisannya dibandingkan prasasti Karang Brahi sehingga para epigraf merasa tidak perlu melakukan transkripsi lagi. Padahal terdapat perbedaan yang cukup signifikan dari kedua prasasti itu yaitu (1) mantra kutukan yang tak dapat diartikan pada prasasti Karang Brahi, (2) kalimat “biar pula mereka mati kena kutuk. Tambahan pula biar mereka yang menghasut orang supaya merusak, yang merusak batu yang diletakkan di tempat ini, mati juga kena kutuk dan dihukum langsung. Biar para pembunuh, pemberontak, mereka yang tak berbakti, yang tak setia pada saya, biar pelaku perbuatan tersebut mati kena kutuk” pada prasasti Kota Kapur, dan (3) tidak ada angka tahun pembuatan di prasasti Karang Brahi sedangkan di prasasti Kota Kapur berangka tahun 608 Śaka.

Mantra yang tak terbaca itu penting sebagai penguat kutukan. Masyarakat Jambi pada waktu itu kental sekali dengan kekuatan magis akan mantra sehingga raja Sriwijaya yang tak dikenali namanya dalam prasasti itu mengganggap perlu menyertakan mantra sebagai legitimasi keampuhan kutukan. Mantra itu bisa jadi sengaja dibuat tak dikenali kata-katanya supaya masyarakat di Jambi yang telah dikuasai oleh Sriwijaya tunduk karena kekuatan magisnya.

Semakin bahasa tak dikenali semakin dianggap berkekuatan magis tinggi. Karena sampai saat ini, pengguna mantra-mantra di Jambi hanya orang-orang tertentu saja. Mereka yang memiliki mantra-mantra dianggap bertuah. Meskipun mantra-mantra yang masih digunakan di dataran tinggi Jambi, yang dekat dengan ditemukannya prasasti Karang Brahi, sudah dipengaruhi oleh Islam sehingga mantra-mantranya dimulai dengan kata “Bismillah”. Namun, terdapat kata-kata mantra yang tak dikenali asal-muasalnya juga.

Prasasti Karang Brahi merupakan jenis prasasti saphata yang berarti sumpah atau kutukan. Prasasti saphata adalah sumpah atau kutukan yang ditujukan bagi para pelanggar, yaitu orang-orang yang berani merusak prasasti atau mengubah aturan yang terdapat di dalamnya. Menurut T.M. Rita Istari, saphata merupakan salah satu unsur penetapan sima atau daerah perdikan. Akan tetapi, sima dalam prasasti Karang Brahi bukan termasuk dalam daerah yang dianggap berjasa dan untuk kepentingan bangunan suci, melainkan daerah yang perlu diterapkan keputusan pengadilan dan hukum.

Hukuman yang tertulis dalam prasasti Karang Brahi untuk para pemberontak dan orang-orang yang berbuat jahat, yaitu (1) dikutuk meninggal dunia; (2) dihukum bersama marga dan keluarganya; dan (3) bagi pelaku kejahatan berupa mengganggu ketenteraman jiwa, membuat orang sakit, membuat orang gila, menggunakan mantra, racun, memakai racun upas dan tuba, ganja, pekasih, memaksakan kehendaknya kepada orang lain, dan sebagainya, tidak berhasil dan mejadi bumerang.

Rita Istari menafsirkan bahwa pengungkapan saphata dalam suatu prasasti dapat mencerminkan kekuasaan suatu kerajaan atas daerah-daerah bawahan dan juga daerah taklukan. Selain itu, dimuatnya saphata dalam prasasti juga mencerminkan adanya kekhawatiran dan ketakutan suatu kerajaan mendapat serangan balik. Karenanya, suatu kerajaan menganggap perlu menyertakan saphata dalam prasasti yang ditetapkan dengan menyebutkan ancaman berupa hukuman yang terkesan menakut-nakuti siapa saja yang melanggarnya.

Pelanggar yang dalam prasasti Karang Brahi disebut pemberontak dan penjahat tidak akan merasa tenteram di segala tempat akibat ancaman itu, seolah-olah akan benar-benar menimpa dirinya. Hal itulah yang diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran terhadat aturan prasasti sehingga diharapkan pula tidak akan ada tindakan kejahatan. Karenanya, kerajaan menjadi aman dan damai meski letaknya jauh dari ibu kota kerajaan.

Tak hanya hukuman, terdapat juga penghargaan terhadap orang-orang yang takluk atau setia kepada raja. Mereka akan diangkat sebagai datu, pemimpin kedatuan atau daerah kekuasaan. Kurang lebih kedatuan artinya sama dengan sima.

Mereka juga didoakan supaya usahanya diberkahi, melingkupi seluruh marga dan keluarganya, dengan keberhasilan, kesentosaan, kesehatan, kebebasan dari bencana, kelimpahan segalanya untuk semua negeri mereka. Dapat ditafsirkan bahwa raja Sriwijaya memiliki kebijaksanaan karena seimbang dalam memberi hukuman bagi pemberontak dan penjahat di satu sisi, sedangkan di sisi lain memberikan hadiah dan doa-doa penuh keberkahan bagi pengikut yang setia. Hal itu semacam punishment dan reward untuk mengendalikan daerah pendudukan yang letaknya jauh dari pusat ibukota kerajaan di Palembang.

*Puteri Soraya Mansur, alumni Magister Sejarah UGM yang mengajar di SMAN 10 Batanghari